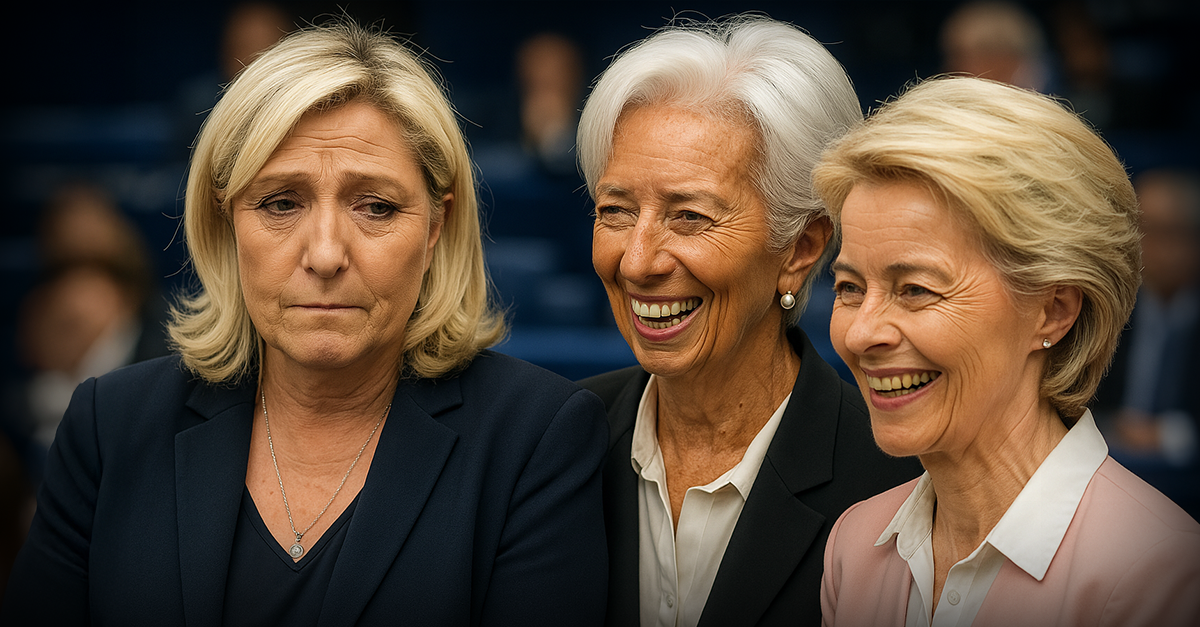

Nachdem Marine Le Pen aufgrund von Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt wurde, stellt sich die Frage, wieso andere Spitzenpolitiker bei mutmaßlich ähnlichen Vergehen trotz Verurteilung ungestraft davon gekommen sind. Dazu fallen insbesondere die Namen Christine Lagarde und Ursula von der Leyen ein.

Ein Kommentar von Gerwin Lovrecki

Die Wogen gingen hoch, als der Schuldspruch der Vorsitzenden des Rassemblement National publik wurde. Ein Pariser Gericht kam zu dem Schluss, dass Le Pen Mitarbeiter des EU-Parlaments für „Parteiarbeit“ missbraucht hat und dadurch ein Schaden in der Höhe von fast drei Millionen Euro entstanden sei. Das Urteil fiel für diesen Sachverhalt sehr hart aus. Vier Jahre Haft (zwei auf Bewährung, zwei mit Fußfessel), über 100.000 Euro Strafe und der Entzug des passiven Wahlrechts.

Ungereimtheiten

Das Urteil wirft allerdings gleich mehrere Fragen auf. So ist der zeitliche Zusammenhang interessant. Denn Marine Le Pen liegt aktuell in allen Politumfragen klar auf Platz eins. Zudem findet 2027 die nächste französische Präsidentschaftswahl statt, bei der sie durch den Entzug des passiven Wahlrechts nun jedoch nicht kandidieren kann.

Messen mit zweierlei Maß

Auch der Umgang der Justiz mit anderen verurteilten Straftätern in der Spitzenpolitik macht einiges deutlich. Da wäre zum Beispiel die aktuelle Chefin der „Europäischen Zentralbank“ (EZB) Christine Lagarde. Die ehemalige französische Finanzministerin wurde nämlich im Jahr 2016 (ebenfalls von einem Pariser Gericht) schuldig gesprochen. Sie soll es zugelassen haben, dass Dritte Staatsgelder in der Höhe von über 400 Millionen Euro veruntreuten. Trotz dieser Verurteilung bekam Lagarde allerdings KEINE Strafe und wurde drei Jahre später sogar zur EZB-Chefin befördert.

Von der Leyen ebenfalls ohne Konsequenzen

Spannend ist auch der Umgang mit Ursula von der Leyen und den ominösen Pfizer-SMS. Denn 2024 urteilte das EU-Gericht, dass die EU-Kommission und von der Leyen im Zuge der fragwürdigen Corona-Impfstoffbeschaffung gegen EU-Recht verstoßen habe. Auch hier gab es bisher keinerlei Konsequenzen für von der Leyen.

Politisches Verfahren, politisches Urteil

Der zeitliche Zusammenhang und das offensichtliche Messen mit zweierlei Maß lässt also den Schluss zu, dass es sich in der gesamten Angelegenheit mehr um ein Politikum als um ein gerechtes Vorgehen handelt. Zudem dürfte eine genauere Untersuchung vermutlich ergeben, dass das, was Le Pen vorgeworfen wird, gängige Praxis aller Parteien im EU-Parlament war. Allerdings ist eine derartige Prüfung bei anderen Parteien politisch wohl eher nicht gewollt.