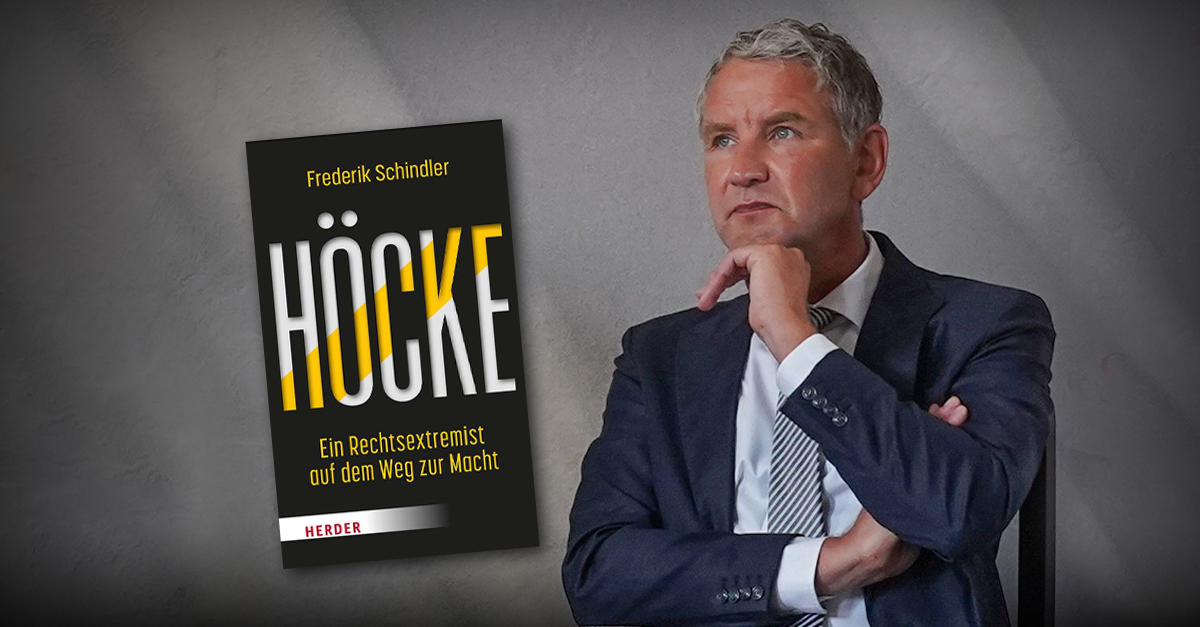

WELT-Journalist Frederik Schindler veröffentlichte vor kurzem ein Buch über AfD-Thüringen-Chef Björn Höcke mit dem vielsagenden Titel: „Höcke. Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht. Die AfD und ihr gefährlichster Vordenker“.

Eine Rezension von Karl Sternau

Im Klappentext heißt es:

„Sie werden in diesem Buch viele Dinge erfahren, die Sie bislang nicht über Höcke und die AfD wussten.“

Nach der Lektüre war ich in der Tat schockiert – über die Banalität der Erkenntnisse.

Höcke war schon vor der AfD rechts

Das Buch arbeitet eine Binsenweisheit heraus: Höcke war schon vor seinem Parteieintritt rechts. Als Lehrer hat er vom „Versailler Diktat“ gesprochen, den 8. Mai sah er nicht als „Tag der Befreiung“, die Amerikanisierung der Kultur lehnte er ab, er schrieb einen antikapitalistischen Leserbrief an die „Junge Freiheit“, nahm an einem Dresden Gedenkmarsch teil, kennt Götz Kubitschek schon lange und so weiter. Unter den vermeintlichen Belegen findet sich natürlich auch die Landolf-Ladig-Geschichte. Höcke ging also 2013 als Rechter in die AfD und wollte die Partei zu einer Rechtspartei (und keiner „FDP 2.0“) machen. Für dieses Ziel habe sich der AfD-Politiker Mitstreiter gesucht, Machtkämpfe geführt und diese gewonnen. Dabei hätte er sich viele Freunde, aber auch Feinde gemacht.

Ungewollter Werbetext für Höcke

Trotz des Bemühen Höcke negativ darzustellen, klingt das Buch an vielen Stellen wie ein Werbetext für Höcke. Hier ein Beispiel dafür:

„Zwar bestätigen Vertraute, dass Höcke keineswegs nur Ja-Sager um sich schart. Aber er vertraut nur wenigen. Diejenigen, denen er vertraut, können ihm auch widersprechen. Höcke lässt sich auch umstimmen. Doch seine Vertrauten teilen natürlich die wesentlichen Linien, für die Höcke inhaltlich und strategisch steht.“

Schindler bespricht zwar, dass Höcke ein „ganz anderes Deutschland“ will und nennt mit der Parteienkritik und dem Antikapitalismus zwei wichtige Punkte des AfD-Politikers, versteht sie aber überhaupt nicht. Für ihn ist es wohl unbegreiflich, dass jemand die „gute alte Bundesrepublik“ (Zitat aus dem Vorwort von Robin Alexander) nicht liebt. Zum Verständnis trägt auch nicht bei, dass der Autor nahezu alles auf den Nationalsozialismus bezieht. Das Buch folgt dabei immer wieder demselben Muster.

Muster des Buches

-

Erst wird Höcke zitiert („Er habe ‚wenig Sympathie für den Parteienstaat der aktuellen Prägung‘, sagt er etwa während einer Rede im Mai 2023 in Weimar. Die Macht der Parteien müsse ‚massiv zurückgedrängt werden‘. Schon vor über 2000 Jahren habe es Versammlungen gegeben, sagt Höcke dann. ‚Das waren dann germanische Things und ähnliche Versammlungen, auf denen Recht gesprochen wurde.‘ “).

-

Anschließend wird ein NS-Bezug hergestellt („Zwischen 1933 und 1935 inszenierten die Nationalsozialisten das Thing als Ausdruck eines angeblich ‚reinrassigen‘ Gemeinschaftsgeists der Germanen und errichteten für Propagandaveranstaltungen sogenannte Thingplätze, um die Abschaffung des Parlamentarismus und des Parteiensystems zu rechtfertigen.“).

-

Am Ende wird schließlich relativiert („Höcke sagte in der Weimarer Rede allerdings ebenso, es bräuchte auch künftig noch Parlamente“).

Überall das Dritte Reich – gepaart mit peinlicher Unkenntnis

Egal ob ein Ort, wie die Rhöner Wasserkuppe, ob ein Lied, wie das Ostpreußenlied, oder ob eine Veranstaltung, wie eine Sonnwendfeier – Schindler kann darin immer das Dritte Reich finden. Statt Hitlerreden nach Worten zu durchsuchen, die auch Höcke benutzt hat, hätte Schindler sich besser etwas mehr mit der Geschichte der Neuen Rechten beschäftigen sollen. Dann wären ihm solche Peinlichkeiten wie den Biographen der Konservativen Revolution Armin Mohler in diese einzuordnen, erspart geblieben:

„Immer wieder zeigt er [= Höcke] deutliche inhaltliche Anlehnungen an zentrale Denker der ‚Konservativen Revolution‘ wie Oswald Spengler, Armin Mohler, Carl Schmitt und Arthur Moeller van den Bruck.“

Journalismus ohne Grenzen

Für seine Recherche sprach Schindler mit zahlreichen Personen innerhalb der Partei und ihm wurde viel interner Schriftverkehr „zugespielt“. Auf Privatsphäre nahm er dabei wenig Rücksicht – sogar für die Beerdigung von Höckes Vater suchte er nach Zeugen. Der AfD-Politiker ließ übrigens sämtliche Anfragen Schindlers unbeantwortet, was dieser in jedem Kapitel eigens betont. Während Höckes Studium nicht behandelt wird, wird aus seiner Lehrerzeit alles zitiert, was zu finden war. So erfährt der Leser u.a., dass Höcke in der Abiturzeitung 2010 Platz 1 in der Kategorie „faire Noten“ und Platz 2 in der Kategorie „Topmodell“ belegte.

Wenig spannende Details

Wer sich durch die ganzen „Beweise“ und die angeblichen „stillen Botschaften“, die Höcke überall versteckt haben soll, kämpft, kann dem Buch auch ein paar tatsächlich spannende Details entnehmen. Vor allem das Kapitel zum Verhältnis Höcke – Weidel war interessant. Das politische Anliegen des Buches wird aber durchgehend mit dem Holzhammer verkauft. Im Vorwort bringt Alexander diesen Zugang auf den Punkt:

„Rechts wurde von ganz rechts gefressen, ganz rechts von noch rechter und noch rechter von rechts außen. Und am rechtesten ist Höcke. Er blieb.“

Das Buch „Höcke. Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht. Die AfD und ihr gefährlichster Vordenker“ von Frederik Schindler ist bei „Herder“ 2025 erschienen. Es umfasst 272 Seiten und ist zum Preis von 22 Euro im Buchhandel zu bekommen. Die bessere Alternative zu diesem Machwerk ist jedoch dieses Buch aus dem Jahr 2018: „Nie zweimal in denselben Fluß. Björn Höcke im Gespräch mit Sebastian Hennig“